🏃♂️ハーフマラソン挑戦中|NIKKO RUN10kmランで得た学びと課題

🏁 1. はじめに:10kmを走り終えての感想

先日、ハーフマラソンに向けたひとつのステップとして、日光で開催された10kmラン大会に出場しました。

正直なところ、事前に十分なトレーニング時間を確保することができず、思い通りの準備ができたとは言えません。

それでも当日は体調をうまく整えることができて、自分なりにいい走りができたと感じています。

目標としていたタイムには少し届かなかったものの、大会という特別な環境で走ること自体が大きなモチベーションになりました。

目標を持って走ることは、普段のトレーニングにも良い刺激になりますし、こうした機会があることで自分の成長も感じやすくなります。

この経験をきっかけに、より意識的に練習と向き合っていきたいと感じました。

📊 2. ペースと心拍の変化に見えた“走りのリアル”

前半、周囲のペースに引っ張られた

今回は初めての大会参加ということもあり、スタート直後は緊張していました。

そして何より驚いたのが、周りのランナーのペースがとにかく速いこと。

自分としては5分30秒/km前後で走るつもりだったのに、気づけば前半は5分を切るようなペースで入ってしまい、完全に引っ張られていました。

後半は6〜8kmが特にきつかった

走りながら「ちょっと速すぎるかも?後半つらいか?」と思い始めたのは2kmあたりから。

6〜8kmの区間は特に精神的にもきつく、脚は重く、呼吸も乱れていました。

それでも「最後まで走り切る」という気持ちだけは何とか保てたのが救いです。

初レースを終えて一番感じたのは、「自分のペースを守ることの大切さ」。次のレースでは、この学びを活かしたいと思います。

🦵 3. 走って気づいた身体のクセと疲れポイント

上下動がやや大きく、推進力にムダが出ていた

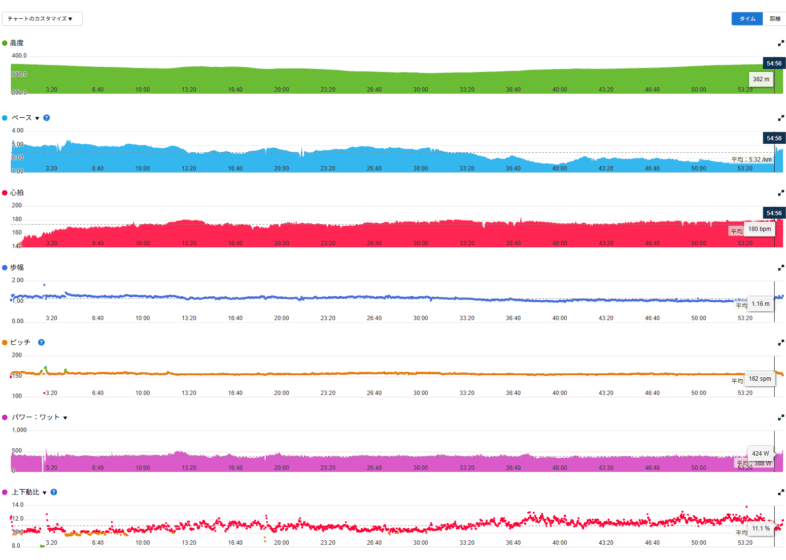

Garminのデータを見ると、上下動比が平均11%とやや高めでした。

30代の男性ランナーでは7.5〜9%が理想的な範囲とされており、それを超えていたことで、上下のムダな動きが多かった可能性があります。

左右のバランスが崩れたのはフォームのクセ?

左右バランスにも偏りがありました。

これは単なる疲労だけでなく、普段からのフォームのクセや体の使い方のアンバランスが関係している気がします。

後半は体幹が使えず、脚だけで無理に走っていたような感覚もありました。

ピッチとストライドには伸びしろあり

自分は身長182cmと比較的体格が大きく、ストライドが自然に広がりやすい分、ピッチはやや低めになりがちです。

今回のピッチは平均162spmで、自分の体格を考えると特別少ないわけではありませんが、もう少しピッチを上げられれば後半の安定感につながりそうだと感じました。

また、ストライドは平均1.16mで、目安となる1.2〜1.3mにはやや届いていません。

このバランスから見ると、効率の良い走り方にはまだ改善の余地があると感じました。

🚀 4. ハーフマラソンに向けた課題と改善ポイント

今回の10kmランは、自分にとって大きな経験になりました。

特に、大会の雰囲気に飲まれて前半のペースを乱したことは明確な反省点です。ペース管理の大切さを身をもって感じました。

フォーム面では、上下動や左右バランスの乱れがパフォーマンスに影響しており、中でも自然な前傾姿勢を維持できていなかったことが課題です。

走っている最中に上体が立ちすぎてしまい、脚だけで無理に進もうとしていた感覚がありました。これが疲労やペースダウンの要因になったと感じています。

今後は、まず前傾姿勢を無理なく保てるフォームを意識しながら、以下の改善に取り組んでいきます。

- 前傾姿勢の安定(重心意識と体幹強化)

- 体幹トレーニングでフォーム維持力を向上

- 股関節の柔軟性アップでストライド改善

- 高ケイデンス維持のためのリズムドリル

ハーフマラソン完走に向けて、まずはフォームの再構築を最優先に取り組み、今回の10kmで得た学びを積み上げていきたいと思います。

今後はフォーム改善トレーニングの実践や、ハーフマラソンへのステップアップ記録、ランニングギアや補給・疲労対策の話題も少しずつ書いていく予定です。

-

前の記事

戸締り確認&通知センサーをマイコンで自作 part3 通知LED点灯 2021.07.30

-

次の記事

ハーフ前に痩せたい…ゆっくり長く走る「LSD」は使えるか?🏃♂️まずは分析。 2025.06.11